Digitale Transformation in der Forschung

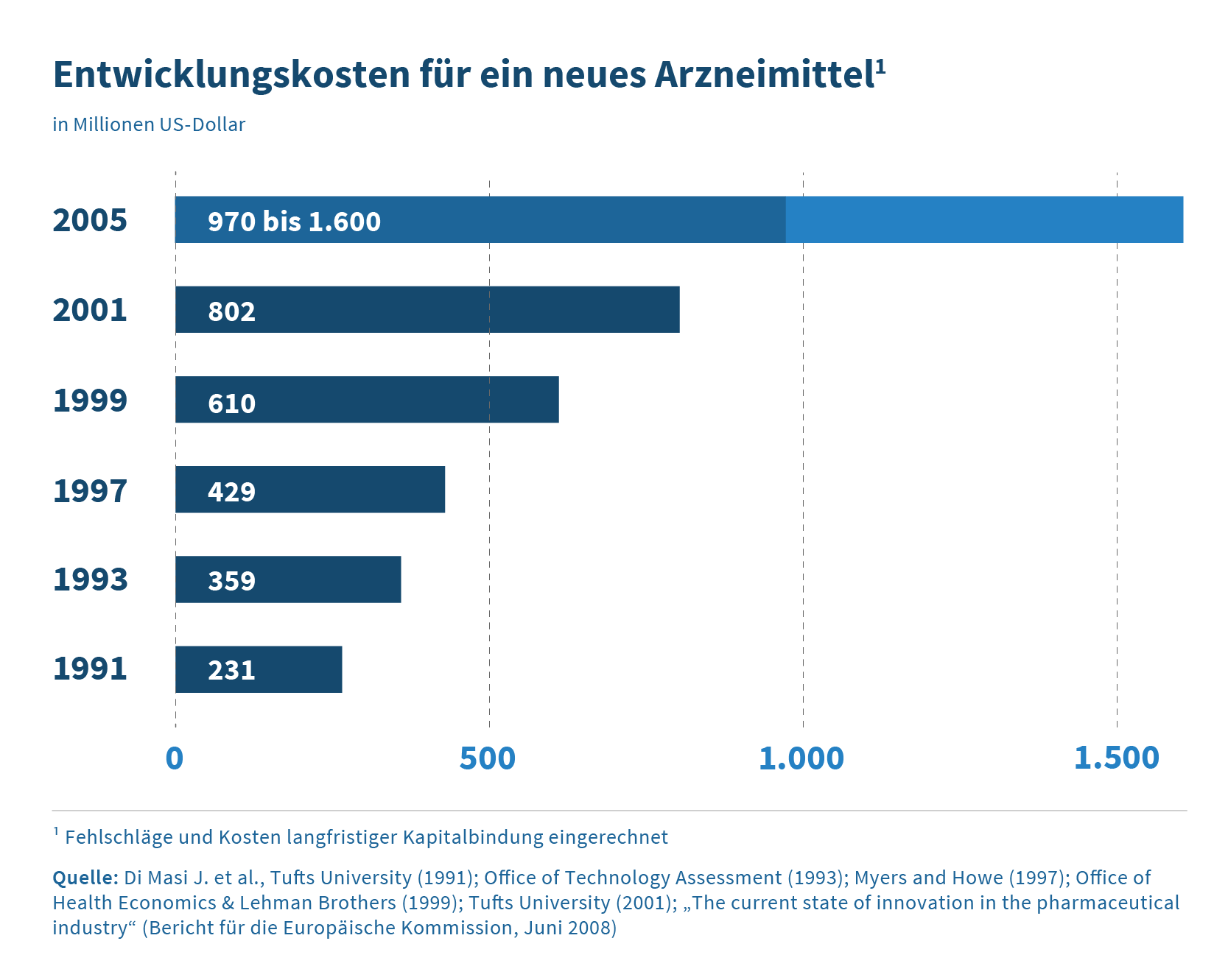

Seit den neunziger Jahren sind die Entwicklungskosten für ein neues Arzneimittel um ein Vielfaches gestiegen. Mehr als die Hälfte der Ausgaben entfallen in der forschenden Arzneimittelindustrie auf die klinische Entwicklung, insbesondere auf die aufwendigen Phase-III-Studien[1]:

Für das Ziel, die klinische Forschung wirtschaftlicher zu machen, liegt jetzt die Hoffnung auf dem Einsatz mobiler Technologien und Wearables. Diese könnten in den nächsten Jahren die klinische Forschung auf den Kopf stellen.

Dieser Artikel soll eine kurze Übersicht geben, auf welche Bereiche der klinischen Forschung sich der Einsatz von Smartphones & Co auswirken und welche Vorteile sich daraus ergeben könnten:

Erleichterung bei der Rekrutierung von Patienten

Die Rekrutierung von Patienten für die klinische Forschung ist eine große Herausforderung:

- 30% der Zeit, die in Klinische Studien investiert wird, entfällt auf die Rekrutierung und Registrierung von Patienten[2]

- Um die gewünschte Anzahl an Patienten für Klinische Studien der Phase II-IV zu erreichen, wird meist doppelt so viel Zeit benötigt wie ursprünglich geplant[3]

Das liegt nicht nur an den gestiegenen Anforderungen an Teilnehmerzahl und Dauer der Studien. Zusätzlich rücken Rare Diseases immer stärker in den Fokus, bei denen die Suche nach geeigneten Patienten besonders schwierig ist.

Um den Suchprozess zu beschleunigen, können die klassischen Methoden (Vermittlung durch Ärzte, Aufrufe in Massenmedien) durch neue Ansätze ergänzt werden:

Patienten beschäftigen sich online mit ihrer Gesundheit – und können dort angesprochen werden

Für Krankheits-Informationen ist das Internet für viele Patienten heute die Anlaufstelle Nummer eins. Das gilt auch für ältere Patienten: 71% der Erwachsenen zwischen 50 und 64 Jahren und 58% der über 65-jährigen suchen online nach Gesundheitsinformationen.[4]

Indem Patienten dort angesprochen werden, wo sie sich über die entsprechende Krankheit austauschen, können innerhalb kurzer Zeit sehr viel mehr Personen erreicht werden als auf klassischem Wege. Beispielsweise gibt es große und sehr aktive Online-Patienten-Communities, z. B. auf Facebook, Twitter, Blogs oder auf eigenen Plattformen wie PatientsLikeMe. Auf dem vfa-Patientenportal gibt es eine Übersicht über Patienteninitiativen in Social Media.

Soziale Netzwerke wie Facebook ermöglichen zudem ein sehr gezieltes Targeting. So könnte eine Anzeige beispielsweise ausschließlich Frauen über 50 angezeigt werden, die in Berlin leben und im letzten Monat zu Rückenproblemen recherchiert haben.

Auch Mobile Devices können bei der Rekrutierung von Patienten zum Einsatz kommen

Auch Wearables und Smartphones helfen bei der Rekrutierung von Patienten für klinische Studien: Ein bekanntes Beispiel ist dafür das ResearchKit von Apple.

Damit gelang es beispielsweise der Stanford University, in nur 24 Stunden 11.000 Teilnehmer für eine Studie zu einer Herzerkrankung zu gewinnen. Mit klassischen Methoden wären dafür etwa 50 Medizinzentren erforderlich gewesen – und ein ganzes Jahr ins Land gegangen.[5]

Zuverlässigere und genauere Daten

Bei klassischen Studien findet die Datenerhebung teils durch den Patienten selbst, teils durch Kontrolluntersuchungen beim betreuenden Arzt statt. Verzögerungen, Ungenauigkeiten oder Transkriptionsfehler und unvollständige Daten einerseits, begrenzte Momentaufnahmen des Gesundheitszustandes des Patienten andererseits können die Folge sein.

Im obigen Video kam es schon zum Ausdruck: Der Einsatz von Smartphones oder Wearables, die am (oder sogar im) Körper getragen werden, kann die Zuverlässigkeit der Studiendaten verbessern:[6]

Real-time Tracking und Monitoring für bessere Datenqualität und Sicherheit

Wearables können den physiologischen Zustand der Patienten kontinuierlich überwachen, beispielsweise die Atmung, die Herzfrequenz oder den Glukosewert. Die Auswertung der Daten könnte durch die Erhebung zusätzlicher Kontextinformationen (z. B. Aktivitätslevel oder Temperaturschwankungen) erleichtert werden.

Auch das Monitoring der Medikamenteneinnahme ist mithilfe von Sensoren möglich: Ein Beispiel dafür ist ein Präparat von Otsuka, das derzeit der FDA zur Zulassung vorliegt: In jede Pille ist ein Sensor integriert, der mit einem Pflaster-ähnlichen Wearable kommuniziert, das wiederum die Daten weitervermittelt – z. B. an den behandelnden Arzt. So können die Regelmäßigkeit der Medikamenteneinnahme und damit einhergehende Auswirkungen überwacht werden. Ziel ist es, sowohl die Adhärenz zu steigern als auch den behandelnden Arzt bei der optimalen Einstellung des Patienten zu unterstützen.[7] Weitere Informationen finden Sie in dieser Pressemitteilung von Proteus Digital Health.

Zusätzlich kann sich durch den Einsatz medizinischer Wearables die Patientensicherheit verbessern, weil unerwünschte Nebenwirkungen schneller festgestellt und erfasst werden können. [8]

Haben Wearables das Zeug, zur Kostensenkung beizutragen?

Eniges spricht dafür. Einige der hier vorgestellten Chancen sind heute schon im Einsatz und setzen sich mehr und mehr durch – beispielsweise die Online-Rekrutierung von Studienteilnehmern. Andere stecken noch in den Kinderschuhen.

Auch Michael Pröschel, Head Northern Europe und Geschäftsführer Vifor Pharma Deutschland GmbH, bescheinigte auf dem coliquio Summit den forschenden Pharmaunternehmen gute Fortschritte in der digitalen Transformation der Forschung und Entwicklung.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich die im obigen Schaubild dargestellten Entwicklungskosten für neue Arzneimittel in den nächsten Jahren entwickeln werden – und ob mobile Technologien die klinische Forschung tatsächlich wirtschaftlicher und schneller machen werden.

[1] Statistics 2013: Die Arzneimittelindustrie in Deutschland, vfa 2013

[2] Web-Based Patient Recruitment: Best Opportunity to Accelerate Clinical Trials. Cutting Edge Information, Durham, NC.

[3] Impact Report, Tufts Center for the Study of Drug Development, Vol. 15, No. 1, Tufts University, 2013.

[4]

[5]

[6] http://www.appliedclinicaltrialsonline.com/2020-vision-fulfilling-future-clinical-research

[7]

[8] http://www.appliedclinicaltrialsonline.com/2020-vision-fulfilling-future-clinical-research

Maßgeschneiderte Wissenslandschaften gestalten

Maßgeschneiderte Wissenslandschaften gestaltenFacharztreport 2025: Trends in Fortbildung und Kongresskultur

Das sind die wichtigsten Trends im Healthcare Marketing 2025

Das sind die wichtigsten Trends im Healthcare Marketing 2025Analyse: Umfrage bestätigt Top-Themen der Branche

Bundestagswahl 2025: Last-Minute-Tipps für die Entscheidungsfindung

Bundestagswahl 2025: Last-Minute-Tipps für die EntscheidungsfindungUmfrage zeigt, wie Ärztinnen und Ärzte wählen würden